Menschen An einem Feierabend im März schmeckt Uwe Griebel seine Pizza nicht mehr.

Zwei Wochen später liegt er auf der Intensivstation des Crailsheimer Klinikums. Covid-19 hat

den Mann aus Rot am See in den Himmel und in den Abgrund blicken lassen. Für ihn ist das

Virus „ein Killer“, dem er gerade so entronnen ist – mit Blessuren an Leib und Seele, die ihn

weiter begleiten. Es macht Griebel fassungslos, wenn Menschen leugnen, dass es die

Krankheit, die er durchlitt und durchleidet, überhaupt gibt. Diese Krise braucht Gesichter,

findet er. Deshalb erzählt er seine Geschichte. Von Sebastian Unbehauen

|

Er kann fliegen, vogelgleich, hoch droben am Himmel, um ihn nur Wolken. Und in einer Wolke: Eine Tür? Ein Tor? Eine Öffnung jedenfalls, blendend hell, heller als alles, was er bisher kannte. Sie zieht ihn an, fast magisch, er will nicht unbedingt hin und muss doch, näher, näher, näher kommt er ihr. Erst im allerletzten Moment dreht er ab, fliegt fort, hinein in einen strahlend blauen, wolkenlosen Himmel. Zurück ins Leben? „Irgendwas muss in dem Moment passiert sein“, sagt Uwe Griebel. Kam seine Tochter Kim ins Zimmer? Hat ihn irgendein Signal von der Erde erreicht, das Piepsen der Geräte? War die Zeit einfach nicht reif? Uwe Griebel aus Rot am See, 58 Jahre alt, selbstständiger Transportunternehmer, verheiratet, zwei Kinder, Hund, flog eigentlich nicht. Im Gegenteil: Er lag in einem Bett auf der Intensivstation des Uniklinikums Würzburg, an der Beatmungsmaschine, acht Stunden am Tag auf dem Rücken, 16 Stunden am Tag auf dem Bauch, fixiert, weil er sich im künstlichen Koma immer wieder bewegte, sich unbewusst von den lebenserhaltenden Fesseln befreien wollte und dabei auch einmal den Schlauch wegriss, der ihn mit frischem Blut versorgte. Griebel erinnert sich an nichts davon, er kennt es nur aus Erzählungen und schriftlichen Berichten. Aber Griebel sieht die helle Tür und den blauen Himmel vor sich, als ob er gerade erst wieder gelandet wäre. Die Corona-Pandemie begann für die Griebels im Hohenloheweg in Rot am See wie für uns alle. Sie war zuerst eine unscheinbare Meldung aus dem fernen Osten, die sich zu großen Berichten auswuchs, mit Bildern von abgeschotteten

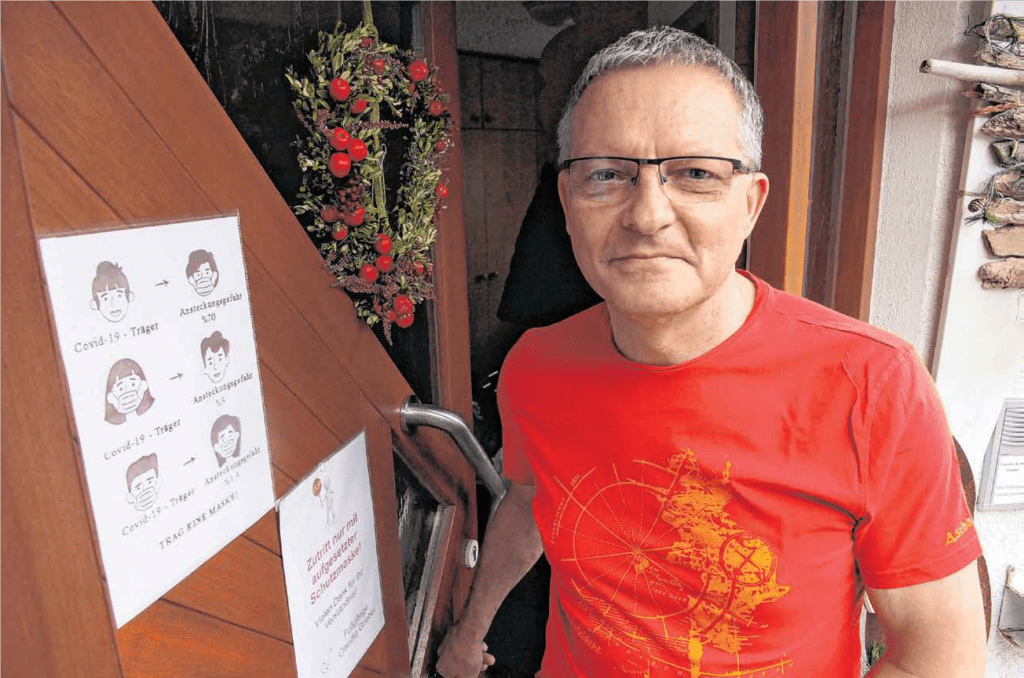

Städten unterfüttert, mit der Hoffnung verbunden, dass all das Berichtete und Fotografierte fernbleiben würde und mit der Überzeugung grundiert, dass so etwas in Deutschland doch sowieso nicht möglich sei. Aber aus China wurde Norditalien, und die Fernsehbilder von den Leichentransporten legten sich auf die Seelen vieler, die sie sahen: Ein Sorgenschatten, der dunkler wurde, als auch hierzulande und an immer mehr Orten auf der Welt die Infektionszahlen stiegen. Auch das noch: Kim, Uwe Griebels Tochter, war gerade mit einer Freundin in Australien unterwegs. Bis Mai hatte sie eigentlich bleiben wollen, doch bald wollte sie nur noch heim, schaffte es gerade rechtzeitig über eine inneraustralische Staatengrenze, bevor diese geschlossen wurde wartete nun auf einen Rückflug. Und wartete. Und wartete. Als sie nicht mehr wartete, sondern wieder über die Griebel’sche Türschwelle ging, lag ihr Vater schon im Krankenhaus. Acht Monate später sitzt er am Esstisch und erzählt, was ihm widerfahren ist, bis zur Schmerzgrenze offen. Immer wieder bricht die Stimme, muss er kurz innehalten und tief einatmen, bevor es weitergehen kann. „Es hängen da starke Gefühle dran“, sagt er entschuldigend, obwohl es nichts zu entschuldigen gibt. Er berichtet von seinem monatelangen Leiden und von seiner Freude, dass es ihn nicht mehr ganz beherrscht. Er zeigt die Berichte der behandelnden Ärzte aus Crailsheim, Würzburg und Löwenstein und sagt: „Zitieren Sie daraus, was Sie wollen.“ Uwe Griebel hat nichts zu verbergen, er will, dass alle es wissen: „Für mich ist das Coronavirus ein gut getarnter Killer.“ Fake-Pandemie? „Unfassbar“Vor ein paar Tagen lag ein Flugblatt im Briefkasten, von den „Ärzten für Aufklärung“, die vor einem drohenden Impfzwang warnen und in einer Tabelle eine „Echte Pandemie“ mit einer „Fake-Pandemie“ vergleichen. Kein Zweifel: Für diejenigen, die solche Zettel verteilen, fällt die Covid-19-Pandemie in die zweite Kategorie. Einer der Anhaltspunkte der selbst ernannten Aufklärer: „Krankheitsfälle sind meist nur aus Medienberichten bekannt.“ Griebel findet solche Aussagen „unfassbar“, genau wie das Aufwiegen von Corona- und Grippe-Toten. „Die, die gestorben sind, wollten doch auch leben!“, sagt er. Und: „Es ist wichtig, dass ihr uns Schwerkranken ein Gesicht gebt.“ Ihr, das sind die Medien. Zu lange hätten sie zu abstrakt berichtet, findet Griebel. Er will helfen, das zu ändern. Er ist ein Gesicht dieser Menschheitskrise. „Wer spricht mir mein Leben ab?“, fragt er an die Corona-Leugner gewandt. „Wer nimmt sich das raus, wer entscheidet das?“ Uwe Griebel war vor seiner Corona-Erkrankung ein agiler Mensch, schlank, täglich mit dem Hund an der frischen Luft, kein Raucher, kein Trinker. Als Soloselbstständiger fuhr er mit seinem Lkw im Auftrag größerer Firmen Transporte. Weil er auf keinen Fall beruflich ausfallen wollte, war er gleich zu Beginn der Pandemie vorsichtig.

Nicht etwa, weil er an Asthma litt, wie es gerüchteweise hieß, nachdem sich sein schwerer Krankheitsverlauf herumgesprochen hatte: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Asthmaspray genommen, hatte keinerlei Vorerkrankungen. Aber ich muss heute noch gegen dieses Gerücht kämpfen.“ Als ob nicht schon alles schwer genug wäre. „Ich igelte mich ein“, blickt Griebel in den März zurück. Er blieb also daheim, als seine Frau Claudia zu einer Feier im kleinen Kreis ging. Und er ahnte nicht, dass es das Coronavirus war, was sie ein paar Tage später so schlapp und abgeschlagen machte. Am 27. März, einem Freitag, gönnte sich Uwe Griebel zum Feierabend eine Pizza. Er hatte die ganze Woche über einen leichten Schnupfen und nachts Fieber gehabt. „Typisches Erkältungswetter“, sagte er sich. Aber er roch jetzt die Pizza nicht mehr. Und sie schmeckte nach nichts. Er ging ans Gewürzregal, zog Luft durch die Nase: nichts. Am folgenden Tag unternahm er mit seinem Lkw eine Tour nach München. Es ging ihm ganz gut, aber am Abend war er „total kaputt“, wollte nur noch ins Bett. Das Fieber wurde jetzt schlimmer, kletterte auf 40,5 Grad. Am Montag zum Arzt: Ibuprofen, Wadenwickel, keine Besserung. Also: Corona-Test. Am 1. April bekam Uwe Griebel einen Anruf von seinem Hausarzt. „Und das war kein Aprilscherz“, sagt Griebel. Er kam am selben Tag mit Covid und einer beidseitigen Lungenentzündung ins Klinikum Crailsheim. Er musste inhalieren, bekam Sauerstoff. Es ging ihm ordentlich. Aber seine Werte wurden langsam schlechter. „Das ist ein schleichender Prozess“, sagt er. „Man wird matter, langsamer, lethargischer, man gähnt öfter.“ Das Atmen fiel nach ein paar Tagen immer schwerer. Am 6. April wurde Griebel auf die Intensivstation verlegt. Am 8. April, seinem 58. Geburtstag, verschlechterte sich sein Zustand innerhalb von Stunden rapide. Uwe Griebel beschreibt es so: „Aus meiner Sicht kann dieses Virus einfach von jetzt auf gleich einen Schalter umlegen – und die Ärzte stehen in gewisser Weise hilflos daneben.“ Deshalb seine Aussage: „Killer-Virus“. Die Ärzte fragten ihn, ob sie, wenn nötig, die weiteren Schritte gehen dürften, Beatmung, Luftröhrenschnitt. Griebel hat auf seinem Handy noch WhatsApp-Nachrichten entdeckt, die er am 9. April an seine Familie schickte. Aber er weiß nichts mehr davon. „Mein Gehirn hat alles vom 8. April bis zum 29. Mai gestrichen“, sagt er. In der Chronik seiner Krankheit, die er führt, schreibt Griebel: „In der Nacht vom 9. auf den 10. April erhielt meine Frau um 2.30 Uhr den Anruf, dass ich intubiert wurde. Beim späteren Telefonat um 10 Uhr wurde gesagt, es ist nicht gesagt, dass ich das überlebe, verlegt werden kann ich nur, wenn der Zustand stabil bleibt.“ Am 16. April wird der Luftröhrenschnitt durchgeführt, die OP verläuft gut, die Röntgenbilder zeigen eine stark angegriffene Lunge. Am 19. April wird Griebel mit dem Hubschrauber nach Würzburg geflogen. Für die Familie ist es die HölleFür die Familie daheim ist es die Hölle. Sie können ihn nicht besuchen, haben lediglich zweimal am Tag jeweils ein Zeitfenster von einer Stunde, um in der Uniklinik anzurufen und sich nach seinem Zustand zu erkundigen. Es sind drei Worte, die sie zu hören bekommen, immer wieder dieselben drei Worte, die Tag für Tag widerhallen, als habe man sie in einen dunklen Wald geschrien und als würden sie dort von Baum zu Baum zu Baum geworfen, und vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr: Kritisch, aber stabil. Kritisch, aber stabil. Kritisch, aber stabil. Kritisch, aber stabil. Alle stehen zusammen, Frau Claudia, Sohn Robin, Tochter Kim. Letztere ist es, die alle Kraft zusammenkratzt und immer wieder anruft, die all das Organisatorische in die Hand nimmt, für das man jetzt eigentlich keinen Kopf hat, aber das erledigt werden muss. Damit laufende Kosten nicht immer weiterlaufen. Damit Soforthilfe ans kleine Unternehmen fließt. So etwas. Einmal klingelte das Telefon in Rot am See. Der Klinik-Seelsorger war dran. Den Griebels fuhr der Schock in die Glieder. Der Geistliche regte an, dass sie doch ein paar Bilder für das Krankenzimmer schicken könnten. Er war der Einzige, der während dieser Zeit zu den isolierten Patienten durfte. Uwe Griebel ist dem Tod zeitweise näher als dem Leben. Auszug aus seinem Diagnosen-Katalog:

Man muss kein Mediziner sein und nicht jeden Fachbegriff kennen, um zu begreifen: Es war bitterernst. „Das Virus wartet auf seine Chance. Es greift an, was es angreifen kann“, sagt Griebel. Nach einem schweren Lungenversagen am 24. April kam er an die Herz-Lungen-Maschine, einen Tag später wurde die erste Dialyse, also Blutreinigung, im Koma vorgenommen. Von Mitte Mai an durfte eine Person ihn besuchen. Zwischen 11 und 13 Uhr. Und zwischen 17 und 19 Uhr. Seine Tochter kam, sooft sie konnte. Es ging jetzt darum, dass Uwe Griebel, und sei es nur im Unterbewusstsein, etwas Vertrautes wahrnahm. Etwas, das ihn möglicherweise zurückholen konnte. Uwe Griebel flog, am wolkenverhangenen Himmel, da war ein helles Licht, es zog ihn an, mit wahnsinniger Kraft, aber er bog ab ins Blau. War es Kims Anwesenheit, die ihn die Richtung ändern ließ, das Erspüren, dass da jemand für ihn da war? Er hatte auch andere Albträume, die sich wie die Realität anfühlten. In einem davon flog er nach Südamerika, um sich die neue Villa von Freunden aus Rot am See anzuschauen, geriet in eine Schießerei, schlug sich wie in einem Agentenfilm zurück zum Flughafen durch. „Ich bin zum Flughafen gefahren. Ich habe meinen Koffer aufgegeben. Ich saß im Flugzeug. Ich fuhr zu der Villa. Jedes Detail fühlte sich echt an, es fühlt sich immer noch echt an“, sagt Griebel. In einem besonders schmerzhaften Albtraum kam sein Sohn mit Kumpels zu ihm in sein Zimmer, es kam zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf Uwe Griebel der Arm gebrochen wurde. „Ich habe meine Frau nach dem Koma gefragt, ob da etwas gewesen ist mit Robin – obwohl ich doch eigentlich sehen konnte, dass da nichts war. Meine Arme waren

heil“, erzählt Griebel. „Ich glaube, wenn mein Sohn nach dem Aufwachen als Erster in mein Zimmer gekommen wäre, hätte ich ihn rausgeschmissen, obwohl wir uns über alles lieben. So real fühlte sich das an.“ Fast kein gesundes Gewebe zu sehenDie Lunge des Patienten ist stark geschädigt. Man spricht von einer „weißen Lunge“, auf dem Röntgenbild ist praktisch kein gesundes Gewebe mehr zu sehen. Und trotzdem, die Therapie schlägt an, vom 19. Mai an kann er schrittweise vom Beatmungsgerät entwöhnt werden. „Sie haben es nur überlebt, weil Sie so gute Organe gehabt haben“, wird eine Anästhesistin in Crailsheim später zu ihm sagen. Griebels Stimme stockt, als er das erzählt. „Wenn ich Raucher oder Trinker gewesen wäre, hätte ich es nicht überlebt. Das sind so die Momente, in denen du dir über alles Gedanken machst und vieles ganz klein wird.“ Die Anästhesistin wird auch sagen: „Ihre Lunge schaut aus wie Kraut und Rüben.“ In den 40 Tagen im Koma wird Uwe Griebel immer wieder auf die Bettkante gesetzt und mobilisiert. Aber das wochenlange Liegen hinterlässt natürlich Spuren. „Die Lagerungsschäden waren so stark, dass 50 Prozent der Nervenbahnen zu meinen Füßen abgestorben sind“, sagt er. Die Nervenbahnen könnten wieder nachwachsen, aber maximal einen Millimeter am Tag. „Bei mir sind es 44 Zentimeter bis zum großen Zeh.“ Griebel hat noch immer zahlreiche taube Stellen an den Füßen. Er braucht Geduld. Viel Geduld. Am 29. Mai setzt seine Erinnerung wieder ein, in dem Moment, als Uwe Griebel nach Crailsheim zurückverlegt wurde. Die Pfleger standen am Fenster, als er mit dem Rettungswagen ankam. „Das war so ungewohnt: Die kannten mich alle, aber ich kannte keinen mehr. Alles war weg.“ Kim kam als erster Gast ins Zimmer. „Gott sei Dank war ich nur ein paar Tage weg“, sagte er. „Papa, heute ist der 29. Mai“, sagte sie. „Du spinnst doch“, sagte er. Fast zwei Monate waren mittlerweile seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus vergangen. Seine Frau Claudia setzt sich zum Zeitungsgespräch kurz mit an den Esstisch. Uwe Griebel: „Ich habe ziemlich schlimm ausgesehen, hatte 18 Kilo abgenommen.“ Claudia Griebel: „Wie ein 80-Jähriger sah er aus. Schon bei meinem ersten Besuch in Würzburg hatte ich zu einer Schwester gesagt: Das ist nicht mein Mann.“ Uwe Griebel: „Jetzt habe ich wieder 16 Kilo drauf.“ Claudia Griebel: „Die Leute haben’s gut gemeint. Er hat viele Wurstdosen und Pralinen geschenkt bekommen.“ (lacht) Uwe Griebel: „Ja, von außen sehe ich, bis auf einige Narben, wieder beinahe wie vor Covid aus; die Narben auf meiner Seele, die niemand sieht, werden wohl nicht verheilen.“ Hochachtung vor Ärzten und Pflegern Die Anteilnahme in Rot am See war groß, dafür ist Uwe Griebel unheimlich dankbar. Auf einem Tischchen stapeln sich die Karten mit den Genesungswünschen. Den Ärger über ein paar Gerüchteverbreiter übertrifft diese Freude bei Weitem. Er hat auch größte Hochachtung vor den Medizinern und dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern. „Was zum Beispiel die Schwestern auf den Intensivstationen mitmachen, ist der Wahnsinn“, sagt er. Ob in Crailsheim, Würzburg oder später in Löwenstein: Überall habe man das Beste für ihn getan. „Den Leuten in den Kliniken habe ich es zu verdanken, dass ich noch da bin. Wegen ihnen werde ich von jetzt an zweimal im Jahr Geburtstag feiern.“ Zurück in Crailsheim, war Griebel zunächst noch sehr schwach, Krankenhauskeime belasteten sein sowieso stark angegriffenes Immunsystem, er fühlte sich, als atme er gegen eine Wand, litt bald an einem Trommelfellschnupfen. Kein Tag war wie der andere. Zweimal in seiner Leidenszeit schälte sich seine gesamte Haut, seine Hände waren wie Reibeisen. Er bekam

Epo gespritzt, die Substanz, die es einst als Dopingmittel im Leistungssport zu Berühmtheit brachte. Griebels Stimme war blechern. Mal verlangte er nach einer Cola, mal nach einem Sorbet, auf der Suche nach Linderung. Alles bekam er. Aber er war niedergeschlagen, fühlte sich matt, depressiv. Auch dagegen gaben sie ihm Medikamente. Langsam, ganz langsam ging es ihm besser. „Am 5. Juni laufe beziehungsweise tipple ich meine ersten zehn Schritte in meinem ,zweiten Leben‘ an meinem Bett entlang“, schreibt Griebel in seiner Chronik. „Die Schwester muss meine sämtlichen Kabel halten. Falle ich, haben wir beide ein Problem.“ Ein weiterer Eintrag: „Am 11. Juni bin ich das erste Mal seit 1. April wieder in einer Dusche, dank Schwester Moni.“ Am 19. Juni durfte Uwe Griebel erstmals wieder nach Hause. Die Sonne blendete, er brauchte eine Sonnenbrille. Der Mais stand hoch und sattgrün auf den Äckern – für Griebel ein Symbol für sein Jahr ohne Frühling. Bald setzte wieder leichtes Fieber ein und schaukelte sich innerhalb von ein paar Tagen auf 40 Grad hoch. Der Grund: Zwischen Lunge und Zwerchfell hatte sich keimbelastete Flüssigkeit angesammelt. Eine schmerzhafte, acht Wochen lange Drainage-Therapie an der Lungenklinik in Löwenstein folgte Und heute? Uwe Griebel hat in den Abgrund geblickt. Es hat ihn ernster gemacht. „Es wird einem bewusst, wie schnell das gehen kann“, sagt er, „wie sich in kurzer Zeit alles ändern kann. Ganz darüber hinwegkommen werde ich wahrscheinlich nie.“ Er ist noch immer schnell außer Atem. Nach fünf, sechs Treppenstufen muss er Luft holen, nach zwölf Stufen braucht er etwas zum Hinsetzen. Auch beim Zähneputzen und Rasieren sitzt er. Geht er mal nach draußen, hat er einen Stock dabei. Seinen Geschmacks- und Geruchssinn hat Uwe Griebel zu 80 Prozent zurück. Um gegen die tauben Stellen in seinen Füßen anzuarbeiten, hat er zweimal in der Woche Krankengymnastik. Als Nachwirkung des Trommelfellschnupfens trägt er ein Hörgerät am linken Ohr. Den Lkw hat er verkauft. Wie es beruflich für ihn weitergeht, weitergehen kann, will er im kommenden Frühjahr entscheiden. Er schläft jetzt wieder besserZuerst konnte er nur ganz schlecht schlafen, seit die Griebels ein paar Tage in Oberstdorf waren, wo Tochter Kim lebt und arbeitet, ist das viel besser. Nur letztens, als er im Fernsehen einen Bericht über einen Covid-19-Patienten angeschaut hat, lag er wieder lange wach. Er hat das Virus nicht mehr, aber er schleppt es doch jeden Tag mit sich herum. „Dass es Covid nicht gibt, braucht mir keiner zu erzählen“, sagt er. „Es ist ein Killer-Virus, das einen in kürzester Zeit von hundert auf null schalten kann. Ich habe keine Angst vor ihm, aber großen Respekt.“ Das Freudige freilich überwiegt: Er ist noch da. „Dass ich am Leben bin, dass ich Freunde und Bekannte wieder treffen kann, dass ich die Vögel im Garten wieder füttern kann, das ist mehr wert, als ich mir das je hätte vorstellen können“, sagt Griebel. „Man sieht das Leben nach so einer Erfahrung einfach als noch wertvoller an als vorher schon. Nicht nur mein Leben, sondern auch anderes Leben.“ Uwe Griebel hat ein Ziel: „Nächstes Jahr will ich wieder auf einem Berg stehen – und zwar ohne mit der Seilbahn hochgefahren zu sein.“ |

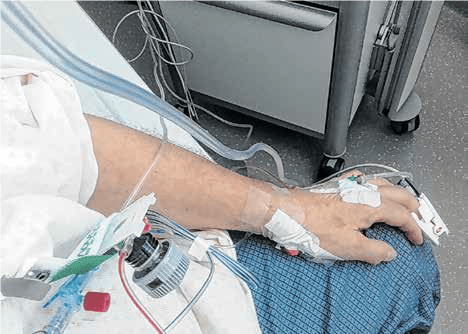

Zu Beginn der Erkrankung in Crailsheim: Sauerstoff wird zugeführt.

Monatelang war Uwe Griebel verkabelt, auch später, als er wieder seine ersten Schritte machte. Die Krankenschwester hob dabei die Kabel und Schläuche.

Jeden Tag war der Mülleimer voll – mit Schutzkleidung, Beuteln und Co.

Um Jahre gealtert: Uwe Griebel nach seiner Zeit im Würzburger Uniklinikum mit Tochter Kim. Aus Würzburg gibt es keine Bilder. Fotos: privat

Quelle: Südwestpresse/Kreisgemeinden/ Donnerstag, 24. Dezember 2020